お正月の風物詩『箱根駅伝』は、これまでも多くのドラマを生んできました。

100年以上の歴史を“繋いできた”大会は、数えきれないほど多くの人が関わり、想いを繋ぎ、さまざまなことをもたらしました。2025年明けに開催される101回大会に向けて、その“コース”について解説します。

今回は6区~10区、復路のコース解説です。花の2区、山登りの5区などと比べて、少し地味な印象もある復路ですが、1区間ごとに勝負のポイント、みどころが満載です。箱根駅伝が好きな人なら是非コースの情報も少し詳しく押さえておきましょう。

▼“にわか”ファン向けのわかりやすい解説はこちら▼

区間説明

6区

20.8km<箱根・芦ノ湖→(芦之湯)→(恵明学園前)→(小涌園前)→(大平台)→(箱根湯本駅前)→小田原中継所>

区間記録<館澤亨次(東海大学)2020年・57分17秒>

”山下り”大平台の急カーブを平均時速25キロで駆け抜ける

”山下り”大平台の急カーブを平均時速25キロで駆け抜ける7区

21.3km<小田原中継所→(二宮)→(大磯)→(国道134号)→平塚中継所>

区間記録<阿部弘輝(明治大学)2020年・1時間01分40秒>

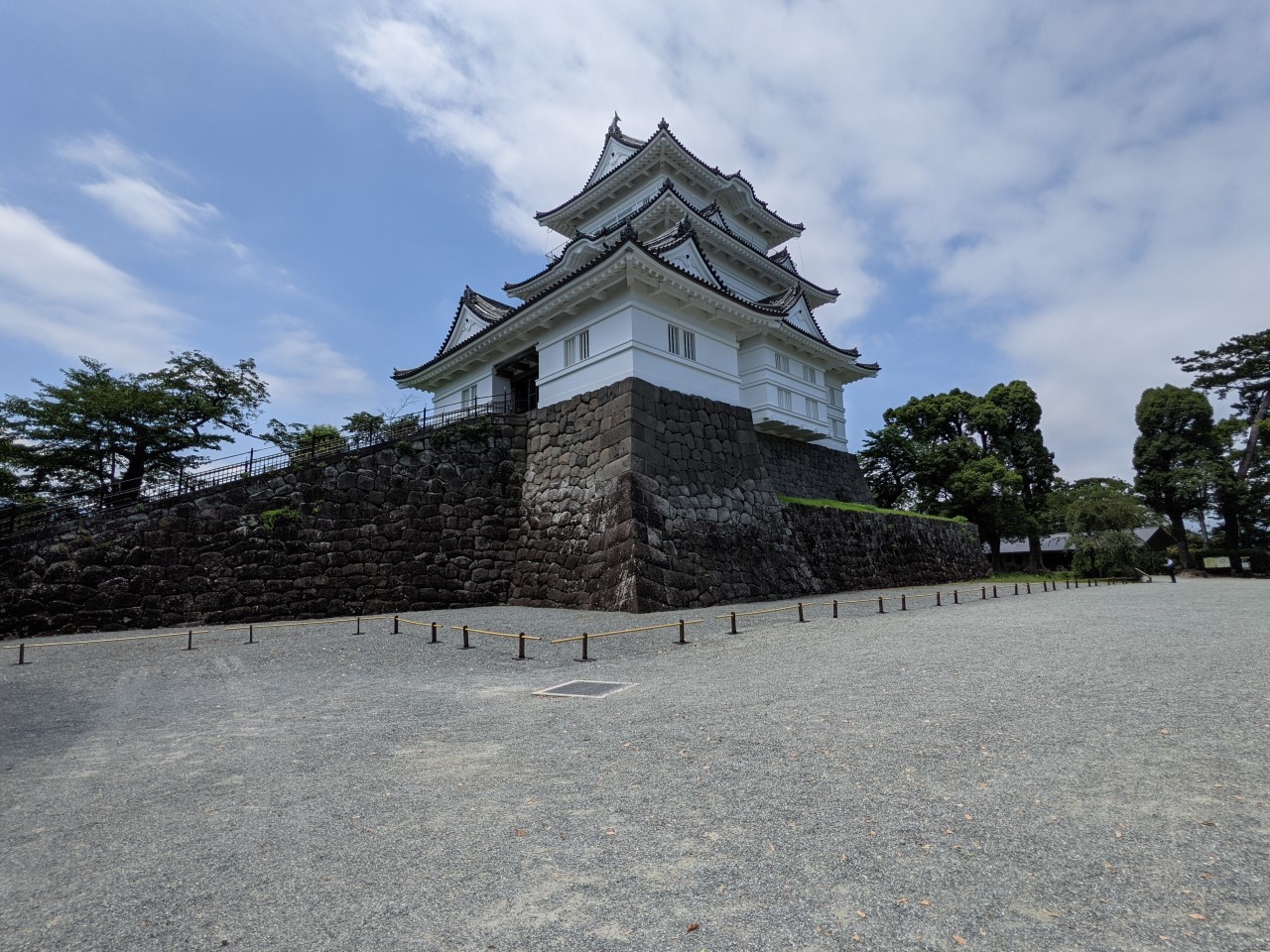

小田原城下の隠れた優勝争いを左右する重要な区間

小田原城下の隠れた優勝争いを左右する重要な区間8区

21.4km<平塚中継所→(湘南大橋)→(茅ヶ崎)→(遊行寺坂)→戸塚中継所>

区間記録<小松陽平(東海大学)2019年・1時間03分49秒>

海風が鍵。平坦から遊行寺の坂が待ち構える

海風が鍵。平坦から遊行寺の坂が待ち構える9区

23.1km<戸塚中継所→(権太坂)→(横浜駅前)→鶴見中継所>

区間記録<中村唯翔(青山学院大学)2022年・1時間07分15秒>

横浜駅前ではエースが仲間から給水を受取、最後の力をふり絞る

横浜駅前ではエースが仲間から給水を受取、最後の力をふり絞る10区

23.0km<鶴見中継所→(六郷橋)→(蒲田・京急蒲田駅)→(大森)→(大井)→(新八ツ山橋)→(品川駅前)→(田町)→(中央通り)→東京・大手町 読売新聞ビル前>

区間記録<中倉啓敦(青山学院大学)2022年・1時間07分50秒>

日本橋を過ぎ、すぐに左折すると仲間が待つフィニッシュが待つ

日本橋を過ぎ、すぐに左折すると仲間が待つフィニッシュが待つ

各区間の見どころ

6区~より厳しい山下り~

芦ノ湖スタートから小田原中継所までの20.8kmを走る。この区間は「山下り」と呼ばれ、最初の4.5kmをのぼった後は急激な標高差840mの下り5区とは真逆の区間。

標高差840mの山下り

芦ノ湖をスタートして最初の4.5kmを登り切ると、残りの約16kmは標高差840mの山下り。選手たちは、最速100m14秒台というハイスピードでの下りを駆け下るが、これは平地の何倍もの負荷をかけるため、選手たちの脚力を削りとる難しい区間となっている。

残り3kmの緩やかな下り

残り3kmほどになると、徐々に下りが緩やかになる。しかしこの区間は、選手たちにとってはまるで上り坂に感じられるほど疲労がたまっているため、痙攣を引き起こすこともある。

極寒のスタート

高地からスタートするため、気温が低く、山中では降雪がみられることも。選手たちが長袖シャツのユニフォームを着用したり、アームウォーマーを併用したりして体温調節をする姿が見られる厳しい環境。

<Pick up!>

早朝からスタートするため、降雪の影響を一番受ける環境条件が厳しい区間。

第87回大会(2011年)には、2位を走る高野寛基(早稲田大)が凍結した路面で2回転倒。そのトラブルも乗り越え、区間2位。早稲田大の総合優勝にも貢献。

<第101回大会はどうなる!?>

箱根駅伝6区は「山下り」として知られる高速区間で、急勾配を制するテクニックと大胆なペース配分が勝敗を分ける。今大会の注目は野村昭夢(青山学院大学)。前回大会6区2位と安定した走力を持ち、下りでのスピードを武器に青山学院大学の優勝可能性を高める走りに期待される。その他にも、川上翔太(創価大学)、浦田優斗(中央大学)など前回大会好走したメンバーも揃い、この区間での大きな順位変動も見ることができるか。前回大会区間賞を獲得した武田和馬(法政大学)は補欠に回っているが、この区間に当日変更で入ればさらなる混迷を極めることは必須。6区は大きな順位変動が起きやすい区間で、各チームの戦略や選手の適応力が見どころ。

7区~復路の隠れたエース区間~

小田原中継所から平塚中継所までの21.3kmを走る。序盤に小刻みなアップダウンがある他は平坦なコースであり、全区間の中で最も走りやすいといわれる区間

気象条件との闘い

7区は、スタート当初は山から吹き降ろす冷気で冷え込むため、寒さに耐えなければならない選手が多い。しかし、太陽が高くなるにつれて気温も上がり、最も気温差が激しい区間。

小刻みなアップダウンがある区間

7区は、10区間中最も走りやすい区間とされているが、9km以降は小刻みなアップダウンがあり、選手たちの脚力を削る。

優勝争いを左右する重要な区間

かつては「つなぎ区間」と呼ばれ、走力があまり高くない選手が置かれることが多かった7区。2010年代以降は「復路の2区」として位置づけられ、7区に力のある選手を置くことが、優勝への鍵となっている。

<Pick up!>

ハーフマラソン日本記録保持者である小椋裕介(青山学院大)は、唯一4年連続で7区に出走。

第91回(2015年)大会と第92回大会(2016年)では、区間賞を獲得し、青山学院大の初優勝と2連覇に貢献。

<第101回大会はどうなる!?>

総合優勝のために、この区間が勝負の分かれ目。誰が走り、どういう走りを指示するのか、各校の指揮官の戦術が光る区間。

優勝争い同様、シード権争いも激化する。復路序盤ということで、各チームが前半での順位やタイム差を踏まえ、攻めの姿勢を見せるのか、それとも堅実なペース配分で後半に備えるのか、戦略の違いが見どころ。エントリーメンバーの中の実績としては、白石光星(青山学院大学)が頭一つ抜けているか。ただ、当日エントリー変更も多い区間であり、ニューヒーローの台頭にも目が離せない。

8区~5区の登竜門~

平塚中継所から戸塚中継所までの21.4kmを走る。5区への登竜門であり、海風と急坂が立ちはだかる難しい区間

優勝やシード権争いのカギを握る

前半からタイム差を稼いでいくチームも多いが、後半の区間で逆転や順位を上げることができるため、優勝争いやシード権獲得のカギを握る区間となっている。

海風が鍵

8区のスタート地点である平塚から藤沢を経由し、鎌倉を通過する。この間の約10キロメートルは海沿いを走るため、選手たちは強い海風に直面する。風向きや強さによっては、集団の形成や単独走行の戦略が変わる。

遊行寺の坂

残り6キロ地点にある遊行寺坂は、8区の最大の難所。距離は約400メートルで、最大勾配は10%を超える。坂を駆け上がる力強いランナーは順位を上げることができるが、失速してしまう選手も多いため、タフな区間。

<Pick up!>

第73回大会(1997年)で古田哲弘(山梨学院大)が樹立した1時間04分05秒の区間新記録。

この記録は第95回大会(2019年)に小松陽平(東海大)が塗り替えるまで22年間破られることはなく、箱根駅伝の歴史の中でも最も長く残った区間記録。

<第101回大会はどうなる!?>

実は第95回大会(2019年)に小松陽平(東海大学)が塗り替えた区間記録は、現在の区間記録の中では10区間の中で最も古い記録になる。前回大会区間賞の塩出翔太(青山学院大学)が順当にエントリー。区間記録まであと11秒迫った前回大会。今年は区間記録を更新し、さらなる追い風をチームに起こせるか。8区は「我慢の区間」とも呼ばれ、後半の流れを作るために、選手が自らのペースを保ちながら堅実に走ることが求められる。上位争いだけでなく、中位以下のシード権争いにも目が離せない区間。

9区~松の9区~

戸塚中継所から鶴見中継所までの23.1kmを走る。序盤からアップダウンが連続するため、オーバーペース覚悟で突っ込むのか、力を溜めて入るのか、判断力と実行力が求められる区間

エースクラスが集う

9区は、「花の2区」と呼ばれる往路2区の裏返しであり、「松の9区」とも呼ばれる。各校のキャプテンないし準エースクラスが集うことが多く、エースランナー同士の激しい競り合いが期待される。

レースの大きなターニングポイントとなる区間

スタート直後の3キロの下りと、7キロすぎの「権太坂」が勝負を分けるポイント。そのため、優勝争いやシード権争いにおいて、大逆転の舞台になることも少なくない。

中継所での劇的なシーン

全中継所中、最も繰り上げスタートが発生しやすい。そのため、9区のランナーの目の前で10区のランナーが繰り上げスタートしてしまい、タスキをつなぐことができず涙する光景が幾度も見られる。過去最多の繰り上げは60回記念大会の18校。中継所の中でもっとも劇的なシーンが展開される区間。

<Pick up!>

第60回大会(1984年)では最多18校が繰り上げスタート。

復路繰り上げスタートを除き、繰り上げスタートがなく、全チームが襷を最後までつなぐことができたのは、直近では89回大会(2013年)。

<第101回大会はどうなる!?>

今大会も「裏の2区」として、エース級が集う様相は変わりなし。前回大会区間2位の吉田周(東洋大学)、前回大会区間3位の小林大晟(帝京大学)をはじめ、9区経験者が多数エントリー。難コースでもあるため、『経験値』は何にも代えがたいものであり、この区間を攻略するためには重要なもの9区は選手の消耗がピークに達する中、個人の走力だけでなく精神力が問われる区間。また、シード権争いが熾烈を極める中位以下のチームも、一秒を削る熱戦が繰り広げられることが予想される。

10区~すべてが決まる~

鶴見中継所から大手町フィニッシュまでの23.0kmを走る。往路の2区と同様に、最も厳しい区間の一つであり、選手たちにとってのプレッシャーが最も高い区間

最後に待つ長距離区間

往路の2区に次いで2番目に長い区間。選手たちには、持久力とスタミナが求められ、難所である「六郷橋」や「新八ツ山橋」といった厳しいアップダウンを攻略するための技術的なスキルも必要。

重いプレッシャー

最終区間であり、フィニッシュまでの距離が残りわずかとなる区間。そのため、選手たちは自分のチームの勝利のために全力を尽くさなければならない。最終順位が決定するこの区間は、選手に想像できないほどの重いプレッシャーを与える。

熱狂的な応援

最終区間であり、フィニッシュ地点には多くの観客や大学の応援団が押し寄せる。選手たちは、熱狂的な応援に励まされ、そのエネルギーを利用して最後まで全力を尽くす。

<Pick up!>

第97回大会(2021年)最終10区で3分19秒差で首位に立っていた創価大を駒澤大が逆転。

最終10区で逆転総合優勝を飾ったのは、第77回大会(2001年)で順天堂大が駒澤大との17秒差を逆転して以来20年ぶりの出来事。

<第101回大会はどうなる!?>

最後まで3強(青山学院大学、駒澤大学、國學院大學)の鍔迫り合いが展開されるか。はたまたそこに割って入るチームが現れるか。10区はフラットなコースながら、長距離区間に伴う疲労とプレッシャーがピークに達するため、選手たちの精神力と粘りが試される。さらに、シード権争いも激化し、ゴール直前まで順位が変動する緊張感あふれるレースが展開されることを期待する。天候も良いことを踏まえると、2022年の復路コース記録5時間21分36秒(青山学院大学)の更新も期待される。