東京の金融業界有志が運営するチャリティランニングイベント「FIT(Financial Industry in Tokyo)チャリティ・ラン」(以下、FIT)。2005年から始まった本イベントは、20年間で延べ152団体に対して10億円以上の寄付を実現しています。イベントの土台を支える、業界の垣根を越えた「つながり」や「想い」とは何なのか。共同実行委員長の仲矢裕さん(以下、仲矢)、田辺建二さん(以下、田辺)、アドバイザーのシェーファー・平ダーヴィッド(以下、David)さん、そして運営をサポートするルーツ・スポーツ・ジャパン(以下、RSJ)の担当者に、FITが体現する「スポーツ×社会貢献」の可能性について聞きました。

インタビュー対象

- 仲矢裕さん(FIT共同実行委員長/三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)

- 田辺建二さん(FIT共同実行委員長/UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社)

- シェーファー・平ダーヴィッドさん(FITアドバイザー/株式会社三井住友銀行)

- 中島祥元さん(一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン 代表理事)

- 栗原佑介さん(一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン 理事)

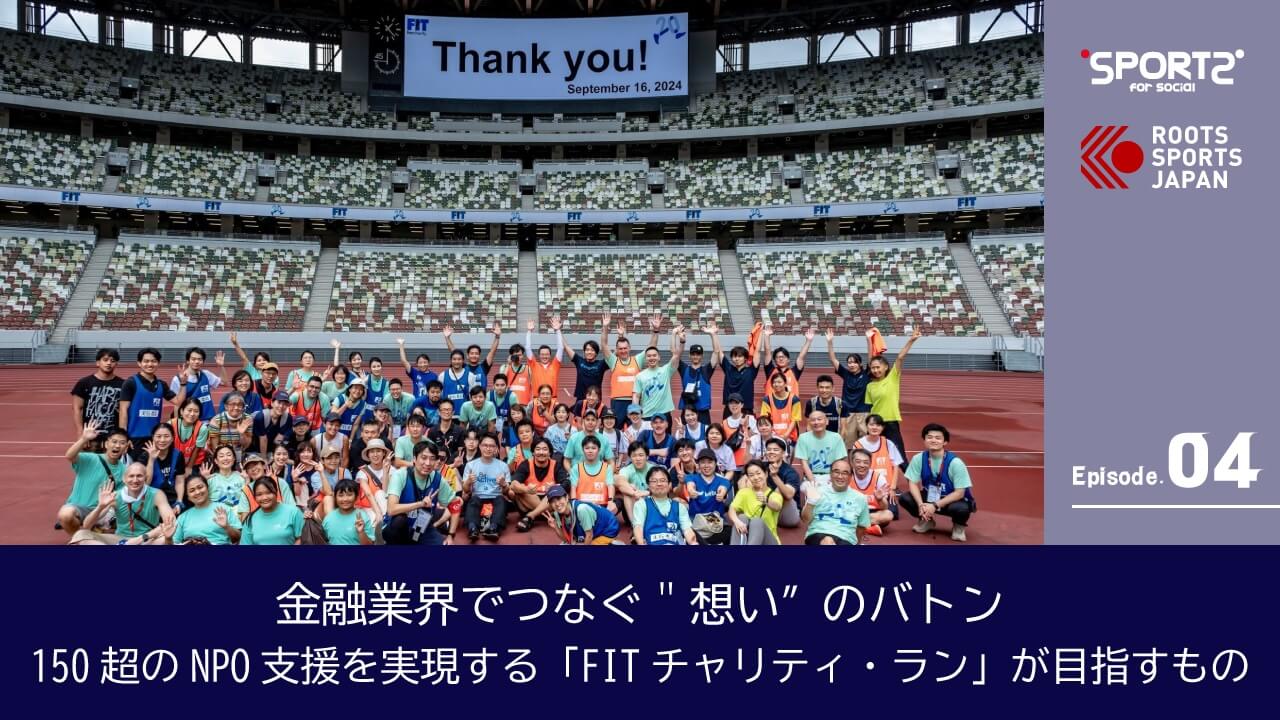

(写真左から)FIT Davidさん、田辺さん、仲矢さん、ルーツ・スポーツ・ジャパン 中島さん、栗原さん

(写真左から)FIT Davidさん、田辺さん、仲矢さん、ルーツ・スポーツ・ジャパン 中島さん、栗原さんスマトラ沖地震から始まった、金融業界横断での挑戦

ーーFITチャリティ・ランが誕生した経緯を教えてください。

FIT David)2004年のスマトラ沖地震・津波を機に、当初の設立メンバーたちが、各社の枠を超えた社会貢献活動ができないかと考えたことがスタートです。ミッションはシンプルで、「社会的に意義ある活動をしているものの、認知度等の問題により十分な活動資金を確保できていない団体」を金融業界として支援すること。

ただNPOを支援するだけでなく、イベントに金融機関の社員自身を参加させることで、さまざまな社会課題に触れる機会をつくることを目指しています。今では参加企業が100社を超え、年間5,000万円を超える寄付を実現するまでになりました。

FIT 田辺)金融の本質は、お金のあるところから、ないところへと融通することにあります。FITの魅力は、「お金」だけでなく、「人と人」をつなぐプラットフォームであること。20年間継続できているのは、こうした「つなぐ」という意識が生きているからではないでしょうか。

FIT 仲矢)金融業界の強い想いに加え、運営面でご協力いただくRSJさんや、ランイベントに必要な物品やサービスなどを提供いただくドナー企業の皆さん、当日のボランティアの方々など、さまざまな人が関わってくださっているからこそ、コロナ禍でも開催を絶やさず続けることができています。支援した団体が活動を成功させ、ステップアップしていく姿を見ることが、関わるすべての人のモチベーションになっていると感じます。

ーー参加者数はどのくらいいるのですか?

仲矢)初回開催の2005年は1,500名からスタートし、旧国立競技場で開催した最後の年(2013年)には8,000名を超えました。その後、コロナ禍では2,300名まで減少しましたが、2024年には4,000名以上にまで回復することができています。コロナ禍では初めて“オンライン開催”を実施したことで、参加者層が全国、さらには海外にまで広がりました。参加者の裾野を広げるべく、現在もオンライン参加の枠は継続しています。

David)コロナ禍で継続した大きな理由は、「NPO団体に対する支援を止めないため」です。コロナになると、NPOはイベントや対面での当事者支援を中止せざるを得なく、多くの団体は収入源が枯渇し苦しんでいました。そうした時期にも支援を続けられたことは非常によかったと思います。

寄付金還元率80%超。1年1年、熱意と想いを積み重ねる

ーーFITは寄付金還元率80%を超えているとのことです。その秘訣や、質の高いイベントを実現する工夫を教えてください。

仲矢)FITは実行委員全員がボランティアであることに加え、イベント開催に必要な物品やサービスの多くはドナー企業に、無償または大きく割引いて提供いただいているため、経費率を抑えることができています。

また長年、実行委員を経験したメンバーが運営方法を資料や知見として残してくれており、後輩に継承してくださっています。そんな積み重ねの上で毎年ブラッシュアップしているため、質を保つことができているのだと思います。「少しでも多く、NPO団体を支援したい」という意識がそろっており、集まった寄付金の使途について徹底的に議論するのもFITの特徴です。

David)公道でのイベントを20年間継続できている要因としては、長年の積み上げによる信頼関係と、RSJや警備会社といったプロのサポートが大きいです。やはり熱意を持って語ることで人は動かされる部分があると感じており、警察や新宿区、東京都の方々も「どうしたら実現できるか」を一緒に考えてくれます。

RSJ 栗原)新宿区など交通量の多い道路を一部封鎖するという、イベント開催を生業としている私たちから見てもなかなか難しいだろうと思うようなことも、当局と丁寧に調整を行うことで承認いただけるケースがあって驚きます。実行委員の皆さんが熱い想いを長年つなぎ、信頼を積み重ねてきたからこそできることだと思います。

ーー支援先団体の選定はどのように行っているのでしょうか?

David)FITの特徴の一つは、支援先団体の選定プロセスです。スポンサー企業(50万円以上の協賛金を寄付いただいた参加企業)は支援先候補団体の「推薦権」を与えられ、各社は推薦したい団体を調査するところから関与します。

推薦された団体は、FIT独自の審査基準をもとにデューデリジェンス(審査)を行いますが、ここで金融機関が得意とする審査の知見が役に立っています。特定の社会課題に偏重しないよう注意しながら審査を行い、通過した団体は各スポンサー企業による投票へと進みます。各社の投票を集計して、上位の8団体(予想寄付金額により団体数は変動)が決定します。

田辺)私は2025年から運営に携わり始めたのですが、審査の透明性の高さが印象的でした。声の大きい誰かの一言で決まるといったことはありません。長年の運営経験が結集された選定ガイドラインが定められていて、それに沿って複数の目を通した審査プロセスで、公平性が担保されています。

ーー支援した団体との印象的なエピソードを教えてください。

仲矢)『ダイアログ・イン・ザ・ダーク(※)』の事例が印象的です。10数年前に新聞記事で知り、いつか行きたいと思っていた施設で、以前息子と一緒に訪れた際、FITがかつて同施設の運営団体を支援していたことを知りました。驚くと同時に、FITの支援先がさまざまな場所で活躍している姿を目にすることで、自分たちの活動意義を強く実感したことを覚えています。

田辺)支援当時は小規模だった団体が、今では広く知られる存在になっているケースもあります。先見の明があったと言うべきか、FITの支援が飛躍のきっかけになった団体もあると思うと感慨深くなりますね。

David)FITを通じて、支援先団体と参加企業がつながり、新たなプログラムが生まれることもよくあります。500万円というまとまった資金に加え、資金使途の自由度の高さ、認知向上の機会、企業とのつながり創出など、多くの価値を提供できていると考えています。

※視覚障がい者の案内の元、暗闇の中を探検し、視覚以外のさまざまな感覚やコミュニケーションを楽しむソーシャル・エンターテイメントを提供するNPO団体

ボランティアを通して社会貢献にかかわれるやりがい

ーー本業を持ちながら皆さんがボランティアで運営しているとのことです。どのような工夫をされているのでしょうか?

仲矢)最も重要なのは、会社と家族の理解です。FITに参加させていただけて感謝しています。私自身は、FITの運営を趣味の一つとして楽しんでいます。学生時代は学園祭の実行委員をしていましたし、こういったイベント運営が好きなので、やらされている感覚はまったくありません。

田辺)FITでは毎年新しいメンバーが入ってくるので、慣れない取り組みをする中での貢献実感を持ってもらうためにどうすればいいのかは常に考えているところです。思い切ってタスクを任せ、出した成果はしっかり認めて感謝を伝え、小さな成功体験を積み重ねることが、次につながるモチベーションを生むと考えています。

David)FITのボランティアは、自分の貢献がそのまま結果につながる実感が得られます。また、誰に説明しても「いいことをしているね」と評価される活動なので、誇りに思いながら取り組んでいる人も多いのではないでしょうか。

1円でも多くの寄付を、1つでも多くのNPO団体へ

ーーFITの運営をサポートするRSJから見る、FITの印象について教えてください。

栗原)FIT実行委員の方々はボランティアでありながら“お手伝い”レベルではない、非常に高いレベルで運営されているのが素晴らしいと思います。1年に1回しかないイベントで、メンバーも毎回変わる中、しっかりと次世代にノウハウや想いが継承されているところにすごさを感じますね。

もう一つは、チャリティへの徹底した意識です。「1円でも多く支援先団体に届けたい」という想いが伝わってきます。当社だけでなく、警備会社や医療従事者のボランティアなども巻き込み、運営に携わる全員が気持ちを一つにしてコストを最小限に抑える努力をされているのが、他と大きく違うところです。

ーーRSJとして、このイベントをサポートする意義をどう考えていますか。

RSJ 中島)2014年に声をかけていただいてから、FITチャリティ・ランは私たちにとっても大きな財産となっています。創業時から私たちは、スポーツを通じてより多くの人を元気にする仕組みをつくりたいと考えてきました。FITは「社会貢献」を明確に打ち出し、寄付金還元率90%と、スポーツ業界では類を見ない比率で団体支援を行っています。このプロジェクトに関わらせていただくことは、RSJの理念にとてもかなうものだと感じます。

また、チャリティ実現のために、スポーツを「手段」として役立てていただいていることは、スポーツの社会的価値を高めることにもつながると考えています。これからもFITというプロジェクトを通じて、より多くの人にスポーツの価値を知っていただきたいと思います。

2015年からFIT共同実行委員長を務め、自身もアドバイザー/ランナーとして長くFITを支え続けるレイモンドさんからのコメント

「自分が実行委員長を引き受けた10数年前はFITが変化を遂げているフェーズでした。開催場所の変更を模索するとともに、よりFITを理解しながらイベントや安全をデザインしていきたい。そんな想いでRSJさんにサポートをお願いしました。それ以来、RSJさんのご協力もいただきながら関係各所との信頼と実績をつくれたことが、今のFITの姿につながっていると思っています。」

ーー今後の目標や、FITチャリティ・ランを通じて発信したいメッセージをお願いします。

田辺)運営に関わると、ランナーとして参加するよりも非常に多くの学びがあります。社会貢献に対して熱い想いを持つ人たちと、仕事以外でコミュニケーションできることは貴重ですし、業界で働く方々には、ぜひ実行委員として参加していただきたいなと思います。また、金融業界がこうした取り組みをする素敵な業界だと知っていただき、業界全体の認知度向上につながれば嬉しいです。

仲矢)短期的には参加者1万人超えを目指しています。認知度を高め、参加者を増やすことで寄付金額も増やし、より多くの団体を支援していきます。長期的には、次の20年も続けられる組織づくりを目論んでいます。実行委員長としては2年間の任期ですが、しっかりと次世代につなげていきたいと考えています。

David)日本国内のNPOは5万団体ほどあり、それは大手コンビニチェーン3社の店舗数に匹敵する数です。しかしそのうち半分以上は、年間予算2千万円以下、有給職員は2名以下という厳しい状況です。そのうちの1団体でも多く支援を広げていくために、私たちは活動を続け、さらなる拡大を目指していきます。まだ参加いただいていない金融機関も多くありますので、次の5年、10年をかけて支援の輪を広げていきたいと考えています。

ーーボランティアだからこそ貫ける想いや、金融業界ならではのプロフェッショナル性を感じるお話でした。「スポーツ×社会貢献」の可能性がより広がるプロジェクトだと感じます。ありがとうございました!

『FITチャリティ・ラン2025』2025年12月7日(日)開催

21回目となるFITチャリティ・ランは、明治神宮外苑にて2025年12月7日(日)に開催されます。イベント概要はこちらをご確認ください。

ー