日本女子ソフトボールリーグに所属する『靜甲ソフトボール部』は、ただ“勝利”を追いかけるだけのチームではありません。学生時代から培ってきた仲間との絆、応援する人とのつながり、そして企業との協働。そうした多面的な経験が今、「地域に貢献する企業スポーツチーム」としての姿を浮かび上がらせ、“静岡の靜甲株式会社ソフトボール部”以上の価値を生み出そうとしています。

彼女たちはなぜ、働きながらこの競技を続けるのか。どのようにして会社や地域と関係を築き、応援を得てきたのか。そして、これからどこへ向かおうとしているのか。会社としても“地域未来創造課”を設立して地域貢献に力を入れるなか、ソフトボール部の果たすべき役割とは何か?

本稿で良知宏一監督(以下、良知)とキャプテンの半田由佳選手(以下、半田)の言葉を中心に、靜甲ソフトボール部のこれまでとこれからを、深く掘り下げます。

ソフトボールとの出会いと原点

ーー今年好調のチームを引っ張る半田選手。ソフトボールを始めたきっかけを教えてください。

半田)私は小学校1年生から野球を始めました。小さい頃から、野球をやっていた2人の兄の練習や試合について行くことが多く、自然とボールやバットに触れる機会があり、「自分もやりたい!」と思うようになりました。

その後、中学校から高校に上がるタイミングで、男子との力やスピードの差を感じるようになって、「このままでは自分は追いつけないかもしれないから野球をやめよう」と考えていたのですが、高校のソフトボール部の先輩方から声をかけていただいたことがソフトボールを始めたきっかけです。

ーー野球を小学校からされていて、ソフトボールは高校からだったのですね。良知監督はどのような経緯でソフトボールの世界に入られたのですか?

良知)小学校の友達に誘われて観に行った野球の“おもしろさ“に引き込まれたことが、まず野球を始めたきっかけです。

ただ、私の父がアメリカンフットボールの選手で、アメフトをやることを期待されていたこともあり、最初は野球チームに入ることを反対されてしまいました。「野球をやりたい!」という想いをわかってもらうために、日々の生活を改善するなど頑張った結果、1年越しに野球チームに入ることを認めてもらえました。チームに入ると練習も父親が付き合ってくれて、帰宅後2〜3時間を野球の練習に充てるという日々を送るようになりました。

ーー野球からソフトボールに競技を変えたのはどんな理由があったのでしょうか?

良知)高校でスポーツヘルニアと診断されて、手術はしたものの完全には回復しませんでした。競技者として進んでいく話も怪我でなくなってしまい、指導者の道を考えて大学は教育学部に進学をしました。教員免許を取り「指導者になって高校野球の甲子園を目指す」という夢を持って勉強していたなかで大学のソフトボール部と出会いました。

正直最初は「ソフトボールより野球の方が上だ」という思いもあったのですが、初めて“ライズボール”(ソフトボール特有の浮き上がるような変化をするボール)を間近で見たときに、私の中でスイッチが入りましたね。

「この競技で自分にもできることがあるかもしれない」と思い、大学のソフトボール部に途中から加入し、当時男子ソフトボール部のあった靜甲に入社することになります。

ーー実際の“体感”が、良知さんの想いを動かしたのですね。半田選手は、高校から始めたソフトボールから一度離れたのちに、靜甲に入ることになったと聞きました。

半田)大学を卒業したタイミングでソフトボールから離れ、一般企業に就職しました。再びソフトボールの世界に戻ったのは、母校の試合を観戦しに行ったときに、靜甲ソフトボール部に所属していた先輩に声をかけられたことがきっかけです。

「まだ私にできることがあるかもしれない」と思い直し、セレクションを経て入社することができました。

地域未来創造課の設立と地域社会との関わり

ーー新しく設立された地域未来創造課について教えてください。

良知)靜甲という会社は、長年静岡県内を中心に地域に根付いた企業として歩んできました。地域・社会に寄り添い、貢献できる企業としての歩みをさらに加速すべく、“地域未来創造課”という組織を2025年4月に立ち上げました。

靜甲ソフトボール部としての認知を広めるとともに、地域との関わりを増やして、靜甲という企業のことをもっと知ってもらえるようにしていきたいですね。

ーー実際に行っている地域貢献の活動について、具体的な例を教えてください。

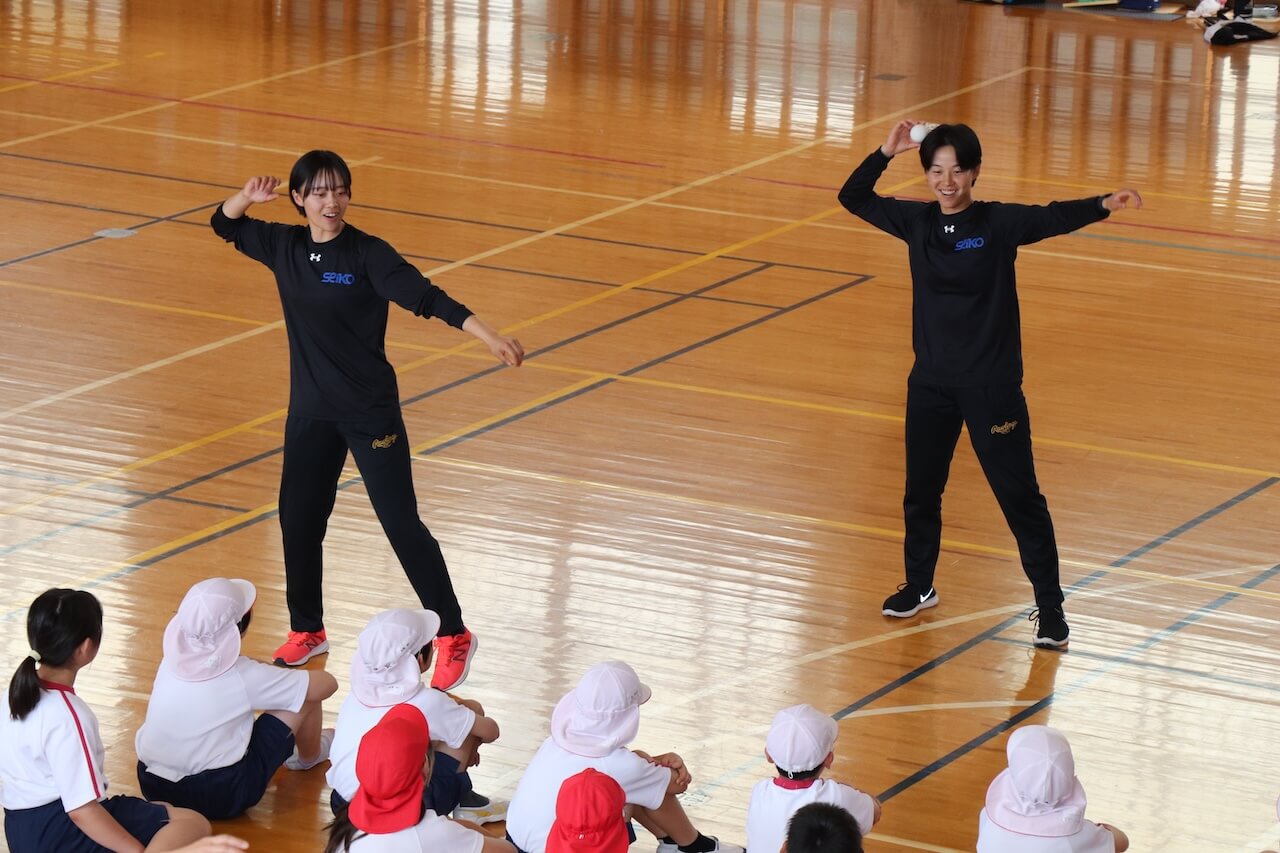

良知)小学生を対象にした『なげかた教室』は、私たちの特徴的な活動であり、積極的に行っている活動です。ただ「ボールを投げる」だけではなく、子どもたちそれぞれが楽しみながら体を動かし、ボールに親しむところから始めます。たとえば、ペットボトルを使って投げる練習をしたり、バドミントンの羽根を使って遠くに飛ばす感覚をつかんでもらうなど、道具をアレンジすることも子どもたちみんなで楽しむための工夫の一つです。

幼稚園対象の『あそぼーる』という活動も、遊び感覚で体を動かすことやボールを扱うことを楽しんでもらう活動として展開しており、多くの園からご好評をいただいています。

また、こうしたスポーツの活動だけでなく、地域企業と連携したゴミ拾い活動や、先日は石川県金沢市能登半島の復興支援ボランティア活動に参加したり、地元農家のフードロス対応として、地元企業が連携した“葉ネギのドレッシング作り”なども進めています。こうしたさまざまな地域連携の窓口を担っているのも地域未来創造課の特色ではないかと思います。

ーーなげかた教室では、ただ技術を教えるだけでなく「スポーツを好きになるきっかけ」を作ることを重視されていると伺いました。

半田)そうです。先日、小学校5年生の男の子が、教室の最後に「楽しかったからソフトボールやるね」と言ってくれたことがありました。私にとってはそれがすごく嬉しいことで、「教えている意味がそこにあるんだ」と強く感じました。体験したことが子どもに変化をもたらし、新しい一歩を踏み出すきっかけになる。それこそこの活動の意味だと思っています。

ーーすごく意義のある活動ですね!逆に、こうした子どもたちに教える企画で難しさを感じることはありますか?

半田)まだまだたくさんありますね(笑)。子どもたちの動きを考慮して進行の計画を立てるのですが、予想通りにはいかずに時間が押してしまうこともあります。

ーーそれは難しいですね(笑)。

良知)こうした活動を展開していくには、行政との連携が不可欠です。現在、この活動に共感していただいている市では、多くの学校から申し込みをいただき、2025年度は「なげかた教室」だけですでに884名の子どもたちを対象に活動を実施しました。

より多くの自治体の方に共感していただけるように、大学との連携で科学的に“投げ方”を研究したり、子どもたちへの指導の方法も常に改善できるように模索しています。

企業スポーツとしての役割と価値観の変化

ーー企業に所属する“実業団チーム”として、「ソフトボール部」がどのような役割を持っていると思いますか?

良知)以前は、社員の健康増進や福利厚生という側面が強かったと思います。社員の一体感醸成や運動習慣のきっかけづくり、また、活躍して会社の名前を全国に広めることが大きな役割でした。もちろん今でもそうした役割がありますが、近年は社会貢献や地域貢献という観点も重視されるようになりました。

スポーツを通して地域の健康や子どもたちの教育にどんな関わり方ができるか?という点も企業の評価につながっていると感じており、そのためには“外”との関わりを自分たちから意図的に作っていく必要があります。

ーー選手としては、“外”との関わりについてどう思われますか。

半田)私自身、“応援してもらうことの意味”をすごく感じるようになりました。試合やイベントを通して地域の方々が会場に足を運んでくださったり、小学生が「将来私もソフトボールをやりたい」と言ってくれたりするとき、その声が力になります。また、会社内でも「ソフトボール部が地域と関わって頑張っている」という認識を持ってもらえると、自分たちの存在がただ“競技をする集団”以上のものになると感じます。

選手・監督それぞれの想いとビジョン

ーーこうした活動を経て、選手や監督として今、どんな想いを抱いていますか。そして未来にどのようなビジョンを持っているか、具体的に教えてください。

良知)チームとしては、今後トップリーグに上がることが大きな目標です。実力をつけ、強豪チームと肩を並べられるようになりたいという強い想いがあります。応援してくれる人、地域や会社の人々の期待に応えるために、日々の練習・競技だけでなく、露出や発信も大事にしたいです。

会社としても『地域未来創造課』という部署が本格的に動き出し、それをバックボーンにさまざまな地域活動ができるようになってきました。靜甲の実業団チームとして、選手全員がソフトボールのことだけでなく社会への貢献意識をさらに高め、会社と部が一体となって動く仕組みづくりを進めて行けたらと思います。その活動は、これからの靜甲、そしてソフトボール部にとっても大きな強みになると思っています。

半田)私個人としては、競技レベルを落とさないこと。練習量や自己管理をこれまで以上に徹底して、ソフトボール選手としての質を保ち続けたいと思っています。そして、外に向けての活動をもっと広げて、もっとたくさんの子どもたちが「ソフトボールって楽しそう」と思ってもらえる機会を作りたいです。

社内でも「ソフトボール部頑張っているな、変わってきているな」という雰囲気が感じられるようになりましたし、私たちの活動に積極的に協力してくれる社員の方も増えました。ただソフトボールをやっているだけでなく、いろいろな活動をしているんだなということを社内外にもっと発信していきたいと考えております。

良知)幼稚園、小学校へのあそぼーる、なげかた教室の開催、そして将来的には高齢者や地域全体へ体を動かす喜びを提供できるような活動にも関わっていきたいですし、ソフトボールが人々にとって「生涯スポーツ」であり、「生涯関わるもの」にしていけたらいいなと考えています。

ーーありがとうございました。

ー