子どもたちが自分の頭で考え、問いを立てて、誰かに話を聞きに行く。神奈川県大和市にある北大和小学校の総合的な学習の時間では、そんな「学び方を学ぶ」ことが大切にされています。

現在、北大和小学校の5年生たちは、地域の女子サッカークラブ「大和シルフィード」とともに、1年間を通じた総合的な学習の時間に取り組んでいます。子どもたちは「教えてもらう」のではなく、自分たちで「知りたいこと」を見つけ、インタビューやアンケートで情報を集め、それを整理・分析し、発信するところまで挑戦しています。

「本物に出会わせたい」という先生たちの想い。「地域とつながりたい」というクラブの願い。 そして、それに応えるように、目を輝かせる子どもたち。

スポーツと教育、地域と学校が手を取り合いながら育てていく「新しい学びの形」を畠山哉大先生(以下、畠山)、辻亜弥先生(以下、辻)にお話しを伺いました。

総合学習の本質は「学び方を学ぶ時間」

ーー小学校における「総合的な学習の時間」とは、どんなことを学ぶための時間なのでしょうか?

畠山)私自身は、子どもたちが「学び方を学ぶ時間」だと考えています。

自分が子どもの頃を思い返してみると、総合学習という時間はすごくいろいろなことに取り組んでいたイメージがあったので、教員になり総合学習という授業を組み立てる立場になったときには、「どんなことをすればいいのか?」と悩みました。

学習指導要領でも細かく扱うテーマが決まっているものではないので、担当する先生の熱量や取り組むテーマ設定がすごく大事な教科だと思います。

ーー「学び方を学ぶ時間」ということで、子どもたちにはどんなふうに学んでほしいですか。

畠山)テーマなどは担当の先生によってある程度自由に決められるとは言え、「スパイラルで学ばせよう」ということが総合的な学習の時間の方向性としてあります。課題の設定から情報の収集、整理・分析、まとめ・表現といういわゆる“探究の過程”を繰り返し、成長していくというものです。

こうした活動を実現するには、「自分たちで考え、学びにいく」ことが重要になります。子どもたちがこれから成長し、社会人になって生きていく中で、家の建て方やお金の増やし方は、自分で学びに行かないと教えてもらえないものですよね。大人になってさまざまな場面で活かせるように、“学び方”を知る機会になってほしいです。

大和シルフィードとの連携で知る「大和市の魅力」

ーー大和シルフィードとの活動を決めた理由を教えてください。

畠山)今年の北大和小学校5年生の課題設定は、「大和市の魅力を伝えよう」というテーマになりました。そこで、大和市をホームタウンに活動されている「大和シルフィード」とご一緒できないかと考えたのが最初のきっかけです。

私自身、ずっとサッカーをやっていてサッカーが好きだったので、自分が熱を持ってできれば子どもたちにも熱が伝わり、気持ちのこもった授業ができるのではないかという考えもあります。

ーーもともと大和シルフィードのことは知っていましたか。

辻)私もサッカーが好きで、小学生の頃にサッカーをしていました。その頃はちょうどFIFA女子ワールドカップで日本が優勝したこともあり、すごく盛り上がっていましたね。私自身も実は、中学校で部活として続けるのか、大和シルフィードに行くのかで迷った経験があります(笑)。

畠山)市内に「大和シルフィード」という女子サッカーチームがあることは知っていたのですが、なかなか関わる機会は私はありませんでした。ですが、実際に関わり始め、地域のためにさまざまな活動をされていることを知りました。とても親切で丁寧で、すごく私たちのことも考えて関わってくださっていて、チームの魅力をもっと皆さんに知ってもらいたいなと感じています。

ーー地域のスポーツクラブと関わる中で「地域の魅力」を知ることは、子どもたちにとってどのような変化を期待できるのでしょうか。

畠山)私は地元の岩手県で育ってきたのですが、自分を含め東京や神奈川などの都会に出ていってしまう人が多いです。地域の過疎化、高齢化にもつながり、地域が発展していかないの状況にもなりかねません。そうした意味で、大和市で育っている子どもたちにも「地域の魅力」や「地元愛」を知ってもらいたいなと思っています。

子どもたちの変化──失敗を受け入れ、挑戦する姿勢へ

ーー学習を進めていく中で、畠山先生が意識したこと、子どもたちに意識させていたことはありましたか。

畠山)あえて1回「つまずいてもらうこと」でしょうか。一学期にインターネットを使って調べてもらったのですが、子どもが検索するとうまくいかないことも多くあります。それを受けて今回はインタビュー企画を設けたのですが、「調べていてもわからないから、選手や社長に直接インタビューをしてみよう」という流れにもつながっています。

また、選手へのインタビューの準備を進める中で「大きな枠組みを逸れないように」というのは意識しました。あくまで、「大和市の魅力を伝える」ことが目的なので、「50m走は何秒ですか」というような、本質とズレた質問にならないようには気をつけていました(笑)。

ーーさまざまな質問があり、充実した時間になったのではないかと思います。

畠山)理想は選手全員に来ていただいて、個別に話を聞くことなのかもしれませんが、今回のように事前に質問を考え、みんなの前で質問するという形式になったことで、「いい質問を考えよう」と真面目に取り組むようになったかもしれません。また、他の人が質問しているときにどんな“メモ”を取ればいいのかなど、多くのことを学べる機会になったのではないかと思います。

スポーツ×教育で生まれる“本物の出会い”と未来への挑戦

ーースポーツチームと関わる中で、子どもたちに生まれる学びや今後期待していることはありますか。

辻)「本物」に出会わせてあげたいなという気持ちが一番強いですね。それは、私たち教員には教えられないことです。

私たちから、「大和シルフィードというチームにはこんないいところがあるんだよ」と教えるのは簡単ですが、自分で考え、自分で選択して学んでいくことで得られるものはとても大きいと考えています。

ーー今後、サッカー教室を通した触れ合いの機会があったり、最終的には課題を通して調べたことや提案の“発表”も予定されていると聞きました。

畠山)3月に行われる、大和シルフィードの来シーズンのホームゲームでの機会を考えています。大和シルフィードの橋本社長が語っていた「認知度を上げたい」や「ホームゲームの観客を増やしたい」という課題に対し、子どもたちからもさまざまなアイデアが出てきそうな予感がしています。子どもたちがモチベーションを持って取り組み、よい“学び方”を身につける機会にできたらと思っています。

辻)残りの半年間、子どもたちがやりたいと思ったことを、目標がズレないようにサポートしながら、できるだけ実現できるようにしていきたいですね。

ーーありがとうございました!

現場レポート|子どもたちの「問い」がつなぐ、リアルな学びの時間

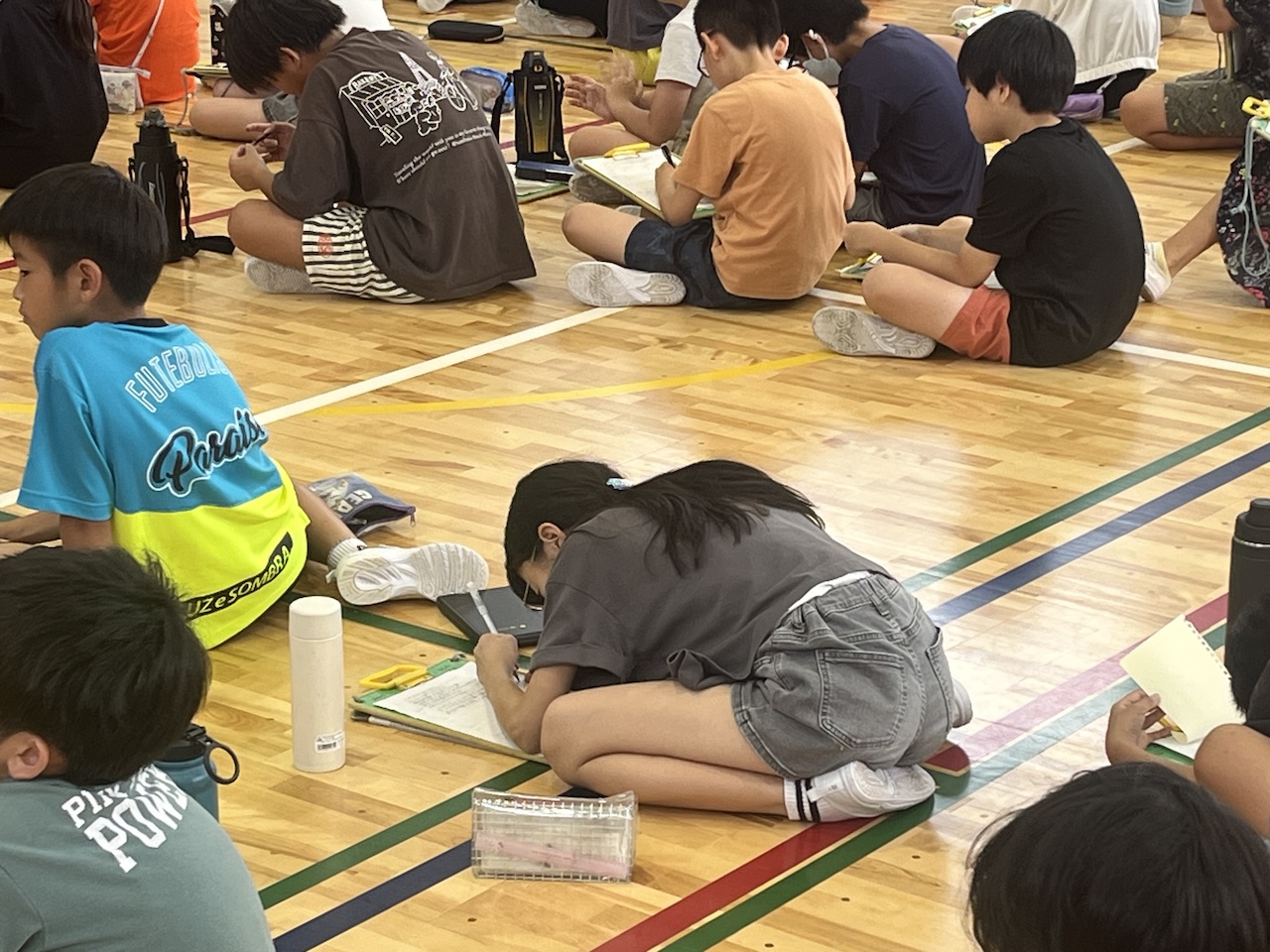

9月某日、北大和小学校にて、大和シルフィードの皆さんを迎えたインタビュー授業が行われました。

この日、来校したのは橋本紀代子さん(代表取締役社長)、赤井歩さん(事務局)、そして現役選手の平國瑞希さん。子どもたちは事前に各クラスで話し合い、グループごとに分かれて質問を考案。当日は緊張しながらも、1つひとつの「問い」を自分たちの言葉で投げかけていきました。

「サッカーをしてお金をもらえていますか?」「なぜ大和シルフィードでプレーしているのですか?」という問いには、「サッカーをしている瞬間が幸せで楽しい」「同じ想いを持つ仲間と出会えたから」という平國選手の真っ直ぐな答えが返ってきます。

また、「なぜシルフィードカレーを作ったのですか?」「ホームゲームの観戦が小中学生は無料なのはなぜですか?」といった地域との関わりに関する質問にも、橋本さんが丁寧に答え、「地域に応援され、恩返しする存在でありたい」というクラブの想いが伝わってきました。

選手がサッカーを辞めようとした経験や、試合で負けたときの心の立て直し方など、子どもたちは“リアルな声”に触れながら、夢を追い続ける大人の姿に見入っていました。どのクラスの質問にも「ありがとうございました!」という言葉が添えられ、最後には自然と拍手が起こるほど、心のこもった時間となりました。

この経験を通して、子どもたちは「インタビューすること=学びに行くこと」だという感覚を、体感として得られたようです。今後は、今回のインタビュー内容をもとに、「どうすればもっと大和シルフィードを多くの人に知ってもらえるか?」というクラブの課題にも踏み込みながら、子どもたちなりの視点で発信活動へとつなげていきます。スポーツと教育、そして地域が交わる中で生まれた“本物の出会い”が、たしかな学びの土台となっていくことを感じさせる一日でした。

ー