「建築は、人のポジティブな夢や希望から始まる」

渋谷区に拠点を置く建築会社である株式会社ジャイロアーキテクツの山本剛弘社長は、「建物は単なる器ではなく、人々の暮らしを支え、街の風景を形づくり、世代を超えて想いを受け渡していく存在だ」と言います。その考え方は設計の枠を超え、ともに働く社員や地域社会、そしてスポーツの世界へと広がっています。

Bリーグ・サンロッカーズ渋谷のオフィシャルパートナーとして『S-Ring活動』に参画し、小学校へのボール寄贈やバスケクリニックを通じて、子どもたちの瞳に夢と希望の光を灯してきました。“ポジティブを繋ぐ”ことが、建物を超えて社会にどんな波動を生み出しているのか。その歩みと未来について、山本剛弘社長(以下、山本)にお話しを伺いました。

「ポジティブを繋ぐ建築」の原点、250世帯の灯火が教えてくれたこと

ーージャイロアーキテクツさんは、サンロッカーズ渋谷との『S-Ring活動』を始めとした社会貢献の活動にも積極的です。

山本)正直に言うと、私自身は若い頃から社会貢献を意識していたわけではなく、「自分が社会にどう影響できるのか?」など考えたこともありませんでした。建築の世界に入り、クライアント・住む人・街があって初めて成り立つような仕事をすることで、少しずつ「自分の仕事は人や街と繋がっているんだ」という意識が芽生え、自分の存在そのものが社会に関わっているのだと思えるようになりました。

ーーそう思えるきっかけとなるような出来事があったのでしょうか?

山本)ジャイロアーキテクツを立ち上げる直前に、前職で250世帯ほどの大きなマンションを設計したことがあります。本当に大変な仕事でしたが、今でも鮮明に覚えているのが、完成して少し経った夕暮れ時にその建物の前を通ったときのことです。

すべての部屋に白や橙など違う色の灯りがともっていて、その光景を見上げながら「自分の仕事が250世帯もの人々の生活に影響していることを実感しました。責任を感じると同時に、ものすごく喜びも感じたその体験が、自分にとって大きなものになっています。

ーージャイロアーキテクツさんは、個人による建築のデザイン集団というわけではなく、“チームで働く”ことを重要視されていると伺いました。

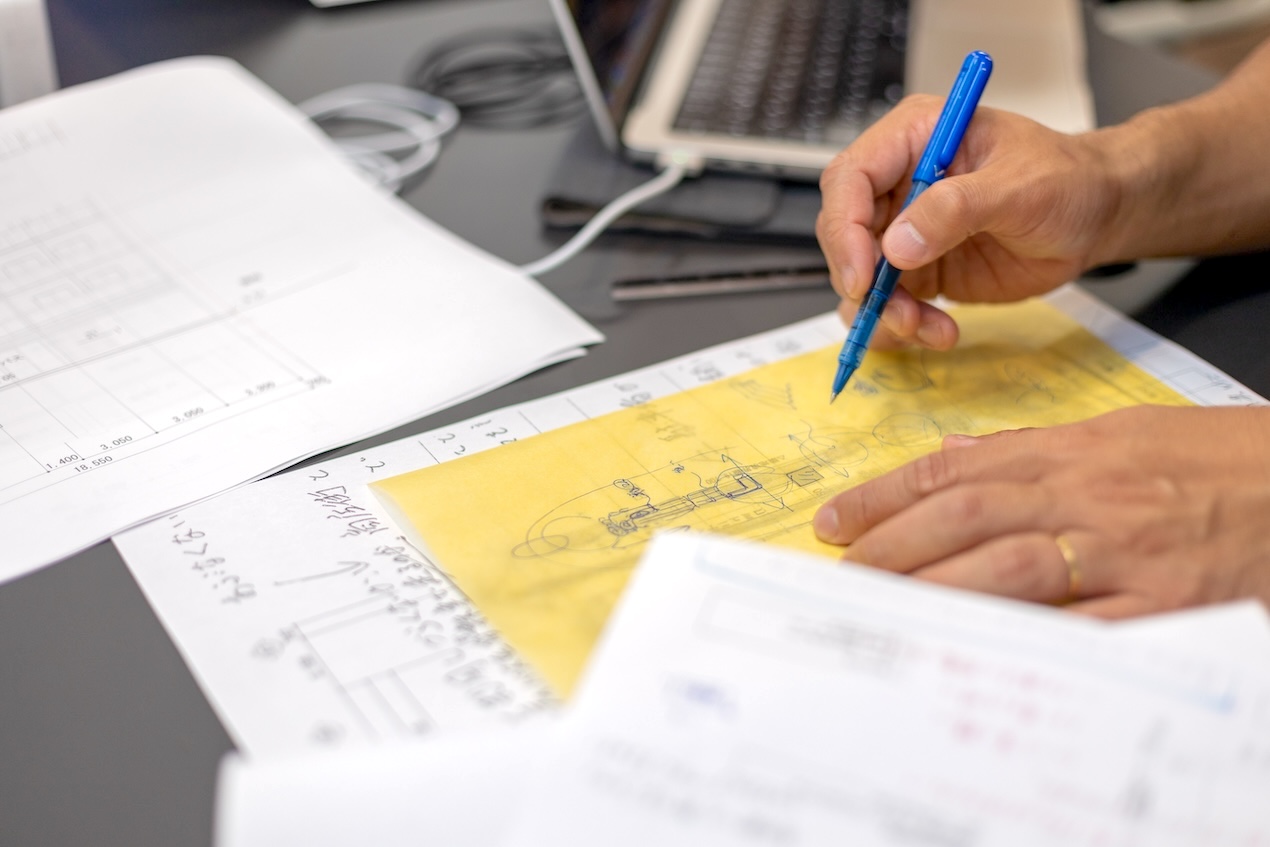

山本)建物を建てたいという動機は「家族のために」や「事業を広げたい」など、ほとんどがポジティブな夢や希望から始まります。だから私たちも同じ熱量でその希望を受け止め、形にして未来に渡す必要があります。そのためには、私個人だけではなく同じ想いを持つ仲間を集め、そのポジティブなエネルギーを連鎖させて広げていきたいと思いました。

ジャイロアーキテクツの社内会議の様子、同じ想いを抱くチームで意見を出し合うことで質の高いアイデアを生み出します

ジャイロアーキテクツの社内会議の様子、同じ想いを抱くチームで意見を出し合うことで質の高いアイデアを生み出しますサンロッカーズ渋谷との出会い、S-Ring活動が生んだ繋がり

ーー山本社長にとって「社会貢献」とはどんなものだと考えておられますか。

山本)「ポジティブを繋げていくこと」ですかね。想いを繋げ、人と人との繋がりをつくっていく。さらに言えば、世代と世代を結ぶことも含めて、建築や街づくりの仕事を通じて、そういう連鎖を生み出していくことが社会への貢献になると思っています。

ーー「繋げていく」という視点がジャイロアーキテクツの社会貢献の核なのですね。サンロッカーズ渋谷の『S-Ring(エスリング)活動』と出会ったのは、どんなきっかけがあったのですか?

山本)会社のメンバーとサンロッカーズ渋谷の試合を観に行ったのが最初でした。選手が発するエネルギーがベンチに伝わり、観客に伝わり、やがて会場全体を揺らす。そのエネルギーが“波動”のように伝わる体感は、私にとってかなり衝撃的でした。

その感動も冷めやらぬタイミングでクラブの方ともお話し、サンロッカーズ渋谷はコートの外でも『S-Ring活動』を通じて地域にポジティブな波動を広げようとしていると知りました。私たちの考え方と完全にシンクロしていると思いましたし、まさにサンロッカーズ渋谷さんはその点で“同志”だと思っています。

渋谷区立神南小学校で執り行われた『S-Ring活動』でのバスケットボール贈呈式(後方の右から1人目が山本社長)

渋谷区立神南小学校で執り行われた『S-Ring活動』でのバスケットボール贈呈式(後方の右から1人目が山本社長)ーー実際に『S-Ring活動』では、どのようなことをされたのですか?

山本)いろいろな活動がある中で、私たちは小学校にバスケットボールを寄贈しました。寄贈小学校の代表校として、渋谷区立神南小学校で執り行われた贈呈式のときには、サンロッカーズ渋谷の神田社長とともに子どもたちへボールを手渡しました。子どもたちの目が本当にキラキラしていたのが印象的で、シンプルに「嬉しい!」というエネルギーが伝わってきました。

贈呈式のすぐあとにサンロッカーズ渋谷のバスケットボールクリニックがあり、寄贈したボールを使って子どもたちが元気いっぱいに走り回る姿も見ることができました。その光景を見たとき、「これは単なる寄付ではなく、子どもたちの暮らしに直結する活動なんだ」と心から感じることができました。

ーーボールの寄贈が形式的なセレモニーで終わらず、子どもたちの日常に溶け込んでいたのですね。

山本)ボールには弊社の名前も印字されていましたが、多分今頃はロゴが擦れて消えかけていると思います。でも、それがいいんです。きれいに飾られているよりも、日常で使い倒されて子どもたちがそこで得た体験や仲間との想い出が残る方が、よほど価値がありますよね。建てて終わりではなく、長く使われ続けてこそ意味を持つ“建築”と同じです。

この活動を通じて私たち自身がより渋谷を盛り上げたいという気持ちが高まり、実は渋谷区さんとの仕事の案件も増えました。この『S-Ring活動』は単なるスポンサーではなく、“地域の未来をともにデザインする取り組み”なんだと思います。

ジャイロアーキテクツの社名が印字されたバスケットボール

ジャイロアーキテクツの社名が印字されたバスケットボール私たちの仕事は想いを未来に繋げること

ーー社内においては、こうした社会貢献の考えやサンロッカーズ渋谷との取り組みについてどのように共有されているのでしょうか。

山本) まず大前提として、私の考える社会貢献というのは一人だけで取り組むものではないと思っています。共感してくれる人が増えて、その気持ちが伝播していくこと自体が社会貢献なんです。だから、社員にも「自分たちの仕事はポジティブを繋げていくことだ」と伝えています。想いを繋げる、人と人との繋がりをつくる、そして世代を繋ぐ。子どもから大人へ、さらに次の世代へと受け継がれていく、その循環の中に自分たちの仕事はあると思っています。

ーー社員の皆さんがその感覚を持てれば、誇りを持って働けますね。

山本)自分たちの仕事が社会とつながっていると感じられれば、自然と誇りが生まれます。だから私は「胸を張って仕事に向き合おう」とよく伝えています。案件の規模の大小に関わらず、建築の仕事は一つひとつの積み重ねが人や街の未来に繋がっていきますので、日々の小さな仕事を丁寧に誇りを持って取り組んでほしいです。

私たちが携わる建物や活動はすべて、誰かの思いを受け取り、私たちが繋げ、次の世代に渡していくものですから。

ーー社員にとっても、その言葉が日々の力になるのではないでしょうか。

山本)そう願っています。人は「自分のしていることが社会の役に立っている」と感じられたとき、一番力を発揮できると思います。だから私たちの役割は、建物をつくるだけでなく、その建物を通じて「繋がっている」という実感を社員にも、地域の人たちにも届けていくことなんです。そうすれば会社全体が誇りを持って進んでいける。私はそう信じています。

「ポジティブを繋げていくこと」を意識した建築デザイン

「ポジティブを繋げていくこと」を意識した建築デザイン渋谷発、誇りを持てる“哲学のあるデザイン”を世界へ

ーー最後に、ジャイロアーキテクツが思い描く未来についてお聞かせください。建築や街づくりを通して、これから10年、20年先に、どんな社会を実現したいと考えておられますか。

山本)私たちが目指しているのは、1つひとつの建物に芸術や文化、そしてエネルギーを宿すことです。それらが数年、数十年かけて人から人へと伝わり、広がっていく。建物そのものは時間が経てば古びていきますが、そこに込めた哲学や文化は消えることなく、普遍的な価値として残っていきます。10年後、20年後に私たちの建築や活動が、人々の記憶や社会の文化の一部になっている。そんな未来をつくりたいと考えています。

ーー「古びない価値」を残す、ということですね。

山本)建築は目に見えるものとして存在しますが、その裏には必ず目に見えない哲学や文化が宿っています。ただ格好いいデザインを残すのではなく、哲学や文化が裏打ちされた、本当に自信を持って誇れる建築や街を残していきたいです。

例えば、建築デザインの業界において、日本の建築や街づくりが「哲学を持ったもの」として世界から評価される。そして次の世代がそれを自信を持って語り、発信している姿が見られたら、本当に嬉しいですね。

ーーその考え方は、サンロッカーズ渋谷の試合で感じた“波動”とも重なりますか。

山本)あの試合で感じた“波動”は、コートから生まれたエネルギーが仲間に伝わり、観客に伝わり、会場全体を揺らすものでした。私たちの建築も同じで、込めた思いが人から人へ、世代から世代へと広がっていく。Bリーグがこれから世界に注目されるようになれば、日本発の街づくりや建築デザインの哲学も、波動のように海外に伝わっていくと信じています。

ーージャイロアーキテクツの未来像は「世界に伝播する文化としての建築」ということですね。

山本)そう思います。渋谷という街は多様性と変化が凝縮した場所です。そこから生まれる個性や文化を、私たちの建築に宿していく。そしてそれを日本全国、さらには世界へと広げていく。社員には「自分たちはその波動の一部であり、未来に残す存在なんだ」と胸を張ってほしいですね。

会社のブランドは特別なキャンペーンでつくられるものではなく、日常の中で育つものと考えています。建築を通じて文化を宿し、スポーツの力を借りて社会に広げる。その積み重ねが未来に残る最大の財産になります。そして社員1人ひとりが「自分の仕事は未来の文化をつくっている」と信じられるようにしていきたい。その過程の中にこそ、私たちの社会貢献の意味があるのだと思います。

ーーありがとうございました。